インタビュー

モノ雑誌の編集的な経験・知見を販促に活かし、ファンを喜ばせながらクライアントの期待にも応える、それがファンベースビジネス

- 人に会って「仕事の芽を作る」ことと、編集として「良いコンテンツを作る」ことをワンストップで実現するファンベースビジネス。

- 読者をはじめとした世の中の人とクライアントの双方を「ファン」と捉え、「販促に貢献しつつも、モノ好きの人にとって面白いと思えるもの」を制作する。

- ファンベースビジネスの新しいモデルタイプをどんどん増やし、他では考えつかないようなことをやっていきたい。

営業と編集制作の両立で奔走し続ける半年間

ファンベースビジネス部ではどのような事業を行っているのですか?

関口:雑誌編集を通じて蓄積してきた知見を活かして、雑誌だけでなく、あらゆる場所でコンテンツやサービスをお届けしています。

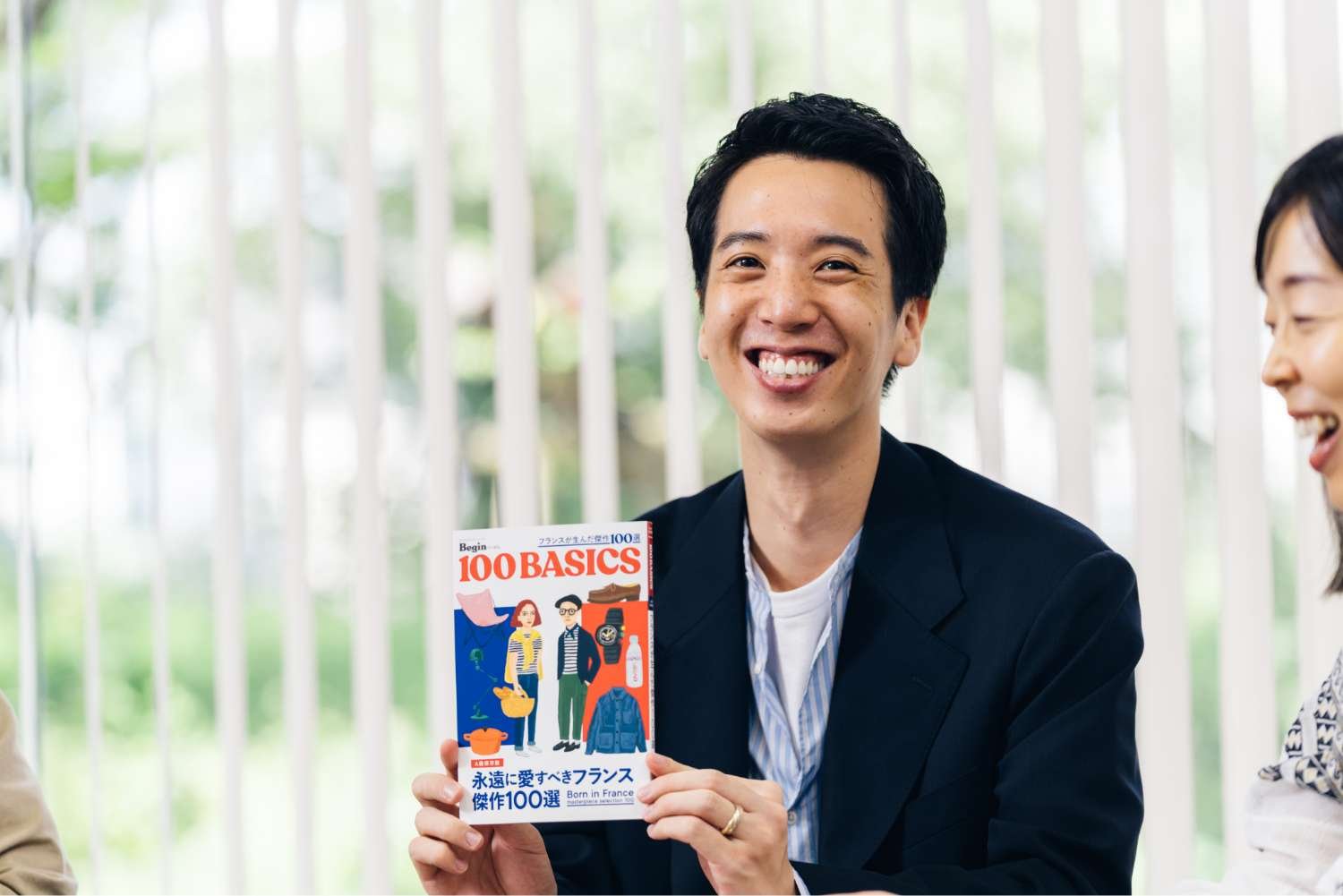

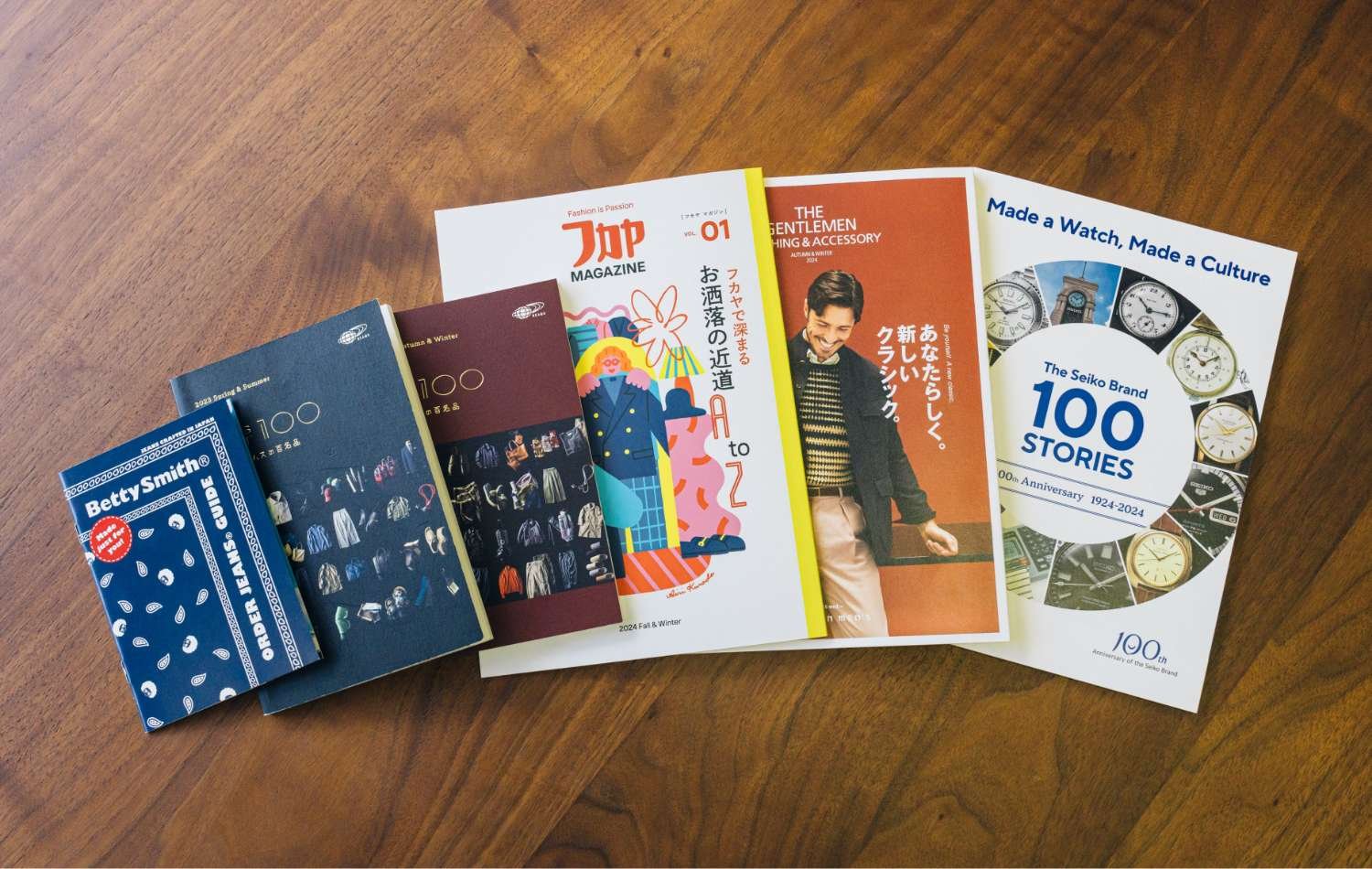

モノ雑誌はファッション誌などとは違う特徴を持っていて、単に「かっこいい」「かわいい」と感じてもらうだけでなく「どこがどう良いのか」「なぜこれが“買い”なのか」を説得していく雑誌です。それだけに、熱量の高い“ファン”に支えられています。 こうしたファンの皆様が雑誌以外の場所で『Begin』に触れていただくためのコンテンツを作っているチームが、私たちファンベースビジネス部です。 例えばBeginで取り上げるような服や靴、鞄、時計などの小冊子やWebのLPを制作することもありますし、商品プロデュースに関わることもあります。ショッピングモールのイベントを運営したことや、フリーマーケットを主催したこともありますよ。

新部門スタートから半年ほど(取材当時)ですが、この半年間はどのように過ごしてこられましたか?

関口:私の主観もありますが、とにかく動いて、いろんなところで人に会って話さないと、芽が出てこないビジネスなんです。なので、この春はひたすら人に会いに行ったり、個人としては時計Beginの編集長としてレセプションなどに顔を出したり、というのが主な仕事でした。やっと今それらが芽吹き出し、直近の1~2ヶ月は逆に編集が主な仕事でしたね。さまざまな小冊子やWebコンテンツを作りました。

人に会って「仕事の芽を作る」ことと、編集として「良いコンテンツを作る」こと、これらをワンストップで実現するのがファンベースビジネスです。

木下:編集部にいたときは毎月雑誌を出すので、終わったら次にやるべきことは自動的に決まっていました。それだけにファンベースビジネス部の「自分で仕事を取ってこなければやることがない」状況はまさに新しい挑戦ですね。私に求められているのは営業的なポジションだと考え、今までBeginと全く接点がないようなクライアントを獲得するために動いています。

家電メーカーや工芸品の会社、自治体など営業先をリストアップして、Beginとお伝えしながら電話営業で面談の機会を獲得し「雑誌誌面の広告だけでなく、ホームページも、カタログも、Web広告のバナーも1枚から作ります」とお伝えしてこちらからも提案して……。まだまだ十分な結果は出せていないので、日々奮闘中ですね。

浦山:私もこの半年間はひたすら営業と制作をしてきました。営業では、関口と同じようにこれまでの仕事でつながった方々、Beginではアタックしてこなかったような方にも会って「今こういうことをしています」と説明して、企画書を投げて……というのを、今も続けています。

制作は主に冊子制作ですね。福岡にあるレディースのアパレルメーカーの販促用冊子を担当しました。前職も含め男性ターゲットの雑誌制作ばかり経験してきて、実はレディースは初めてでした。「性別年代を問わず、幅広いターゲットのさまざまなコンテンツを制作できる」のは、ファンベースビジネス部の面白さでもありますね。

営業の現場で、すぐラフイメージを提示できるのは編集者ならでは

ファンベースビジネスの「ファン」については、どのように捉えていらっしゃいますか?

関口:2つの軸があると思っています。まず私たちは読者をはじめ世の中の人を「ファン」と捉えていて、ファンベース=ファンの心を受け止めるといった意味がある。一方、私たちを頼ってくれたクライアントのことも「ファン」だと捉えていて、ファンベースにはその期待に応えていくという意味もある。

なので、単に営業部門として販促用のコンテンツやサービスを提供するのではなく、「販促に貢献しつつも、モノ好きの人にとって面白いと思えるもの」を作っています。

「こだわる人のモノ&ファッション」に特化したメディアでの経験は、ファンベースビジネス部でどのように活かされていると感じますか?

木下:1年のみでしたが、Beginの編集経験がすごく力になっていると感じています。少数精鋭なので、タイアップのフロントに立つなど一通りのことをやらせていただきました。その中で、例えば「『産みの苦しみ』と言い合うほど、言葉の一つひとつにとてもこだわりがある」ことも知りました。編集的な視点が加わったというか、営業だけのときには出てこなかった視点で話せるようになったのは、今後にも活かせそうです。

関口:私は逆で、ずっと編集で営業の経験がなかったので、自分で仕事を取りに行くことが新しい経験なのですが、営業の現場で、編集者だからこそすぐ「こんなコンテンツを作ったら面白いのでは」という提案ができるのは結構強いかもしれないと感じています。Beginでは昔から実演販売のように、打ち合わせの場で簡単なラフを描いてイメージをお伝えすることがあります。編集を経験しているからこそ、ファンベースビジネスの営業でも、より精度が高く、より密な、深掘りできる打ち合わせがしやすいんじゃないかな、と。イメージで相手の気分を高めるというか、「これなら面白そう」と実感してもらうために、編集者の視点を持っているのは強いと思うんです。

浦山:私もずっと編集畑にいたので、とにかく取材に行ったり、クライアントと「こういう企画が面白いよね」と盛り上がって進めたりすることは得意ですね。ただ、ファンベースビジネス部の事業は「盛り上がったところからどうマネタイズしていくか?」が大きなポイントであり、仕事ですが……お金の話は正直、まだ現在進行形で苦労しています(苦笑)。

ファンベースビジネス部の仕事の面白さ、やりがいはどんなところにあると感じていますか?

関口:やはり、いろいろなことに挑戦できるのは面白いですね。コンテンツやサービスの内容だけにとどまらず、発信や流通の仕方もさまざまですから。

例えば、丹後のちりめん生地ブランドの小冊子を作った際には、英訳を併記し、インバウンドのお客様が多いホテルのコンシェルジュの方々にお渡しして、訪日外国人旅行者に配っていただくという新しい販路を開きました。

さらにスニーカーで有名なメーカーのキッズシューズ冊子を作った際には、保育雑誌や絵本を手掛けている当社グループの世界文化ワンダーグループが持つ販路を活かす形で、幼稚園・保育園へ向けて発信することもできました。

これまでに経験がない仕事は、自分の幅を広げてくれて面白いですよね。知らない分野ですから、勉強するために時間がかかるのはつらいところですが(笑)。

浦山:私も今まで携わってこなかったジャンルの編集を経験したり、人脈ができたりするのは、すごく面白いと感じています。ファンベースビジネス部なら、何をやるのも自分次第ですから。

木下:営業時代は、クライアントに私たちが提案できる商材も、Begin本誌の純広告、タイアップ記事、もしくはWebでのタイアップ……という風に、ある程度決まっていました。しかし、ファンベースビジネス部は、その商材がある意味「なんでもいい」のです。このなんでもありの状態でクライアントと向き合って、必要とされているものを確実に提案できるかどうかというところには、営業としてとてもやりがいを感じます。

他にない新しいソリューションで、ファンに「面白い」を届けたい

皆様がこれから個人的に手掛けたいこと、実現したいことを教えてください。

浦山:もともと旅行雑誌を作りたくて編集者になったので、これからはずっとやりたかった、旅行や海外関連、地方のものづくりといったところにもアプローチができたらと思っています。Beginが今まであまりやってこなかったような仕事をすることで、Begin本誌に還元できることもあるでしょうし、新しいジャンルを広げていきたいですね。

関口:私は『時計Begin』の編集長でもあるのですが、時計専門誌とファンベースビジネスのような仕事を兼務している編集者っておそらく他にいないと思うので、例えば時計と他の要素を絡めた提案をしたり、コラボの橋渡しをしたりということから「時計業界の人たちに一目置かれる編集者」になりたいですね。

木下:まずは「指名で仕事をもらえる編集者」になりたいです。Beginだからではなく「木下だから発注したい」と言っていただけるように。その一方で、営業としては発注の途切れない、こちらが仕掛けなくても引き合いがあり続けるような大ヒット商品・サービスを作りたいですね。この2つを目標に、編集者としてのスキルアップと、営業としての仕事の種まきを頑張っていきます。

ファンベースビジネス部としての今後の展望について聞かせてください。

関口:浦山や木下の話に通じるところもありますが、部内では頻繁に「新しい乗り物を作ろう」という話をしています。先ほどの「インバウンド向け小冊子」のような、ファンベースビジネスの新しいモデルタイプをどんどん増やしていきたいです。雑誌編集の人脈作りの力と企画力を注入して「他では考えつかないようなことを提案して座組を作り、それを欲しているファンに届けていく」ことをやっていきたいですね。

ありがとうございました。

※2024年9月取材。本記事の所属、役職、内容等は取材当時のものです。